Sapevi che la provincia di Cuneo, in Piemonte, è la quarta in Italia per estensione, tanto da essere ribattezzata “la grande” dai piemontesi? Abbiamo scoperto in camper la Città Alpina 2024, incastonata tra i fiumi Stura e Gesso, da cui prende il nome. Presenta un reticolato di strade a scacchiera in cui è facile orientarsi. Si tratta di un ottimo punto di partenza per esplorare le due valli occitane solcate dai torrenti Grana e Maira. Abbiamo trascorso un bel weekend, fra immersioni nella natura, gioielli d’arte e prodotti tipici che raccontano una cultura secolare conservata gelosamente nel tempo.

Le vallate verdeggianti colorate da una moltitudine di fiori spontanei, i profili delle montagne che si stagliano sull’azzurro del cielo, i piccoli agglomerati di case su cui emergono affusolati campanili che invitano a fermarsi per ammirare gioielli d’arte. Queste scenografie attendono chi intraprende un viaggio di primavera nelle vallate del Cuneese. Un’immersione nella natura e in tradizioni peculiari dove il valore aggiunto è rappresentato dalla locale cultura occitana.

Cuneo, la città triangolare

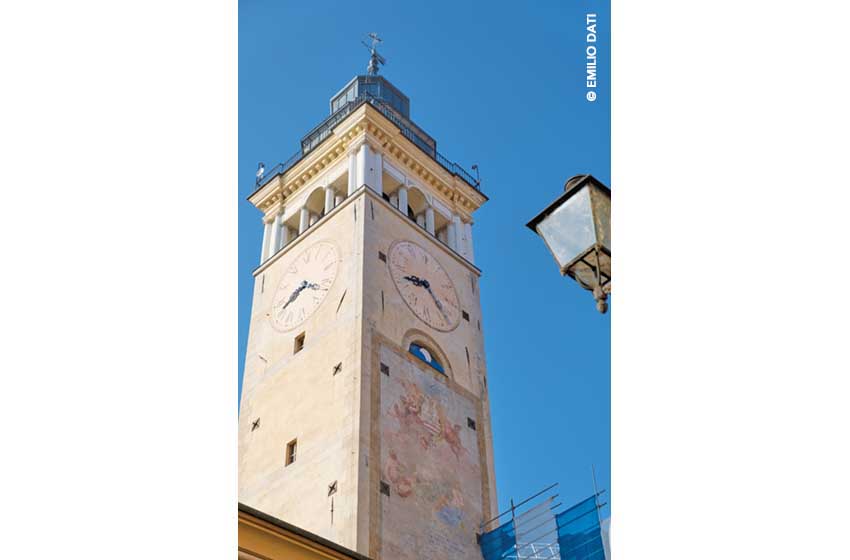

Approfittando dell’Area Camper Parco Fluviale situata in Piazzale Walther Cavallera, stabiliamo la nostra base di partenza a Cuneo, nominata Città Alpina 2024. Da subito apprendiamo che “se in città piove, non ci si bagna!”: una massima per sottolineare la presenza di ben otto chilometri di portici su cui affacciano negozi, ristoranti, bar. Al di sopra di questi porticati c’è un pezzo di storia cittadina.

I palazzi che contornano la centralissima Via Roma sono stati in gran parte edificati tra il Settecento e l’Ottocento. Un progetto di riqualificazione del centro iniziato nel 2011 ha riportato alla luce le facciate originali: oggi nel lungo corso divenuto area pedonale si passeggia con lo sguardo rivolto verso l’alto per ammirare quanto è stato possibile portare alla luce.

Al civico 54 ecco i trompe-l’oeil della Casa Beltrandi (XIX secolo), al civico 48 la facciata di Casa Collino (XVII secolo) con la meridiana affrescata e una più antica scritta menzionante il vino. Del XV secolo è Casa Miraglio-Tua, su Via Caraglio 1, il cui prospetto su Via Roma mostra decori geometrici tardomedievali. Il tutto a formare un circuito organizzato e dotato di pannelli informativi disposti ai piedi di ogni palazzo.

Percorrendo Via Roma in direzione sud si incontrano la monumentale cattedrale di Santa Maria del Bosco e San Michele e la grande Piazza Tancredi Galimberti, dedicata al cittadino cuneese eroe della Resistenza. Se ci arrivate di martedì la troverete animata dal grande mercato settimanale.

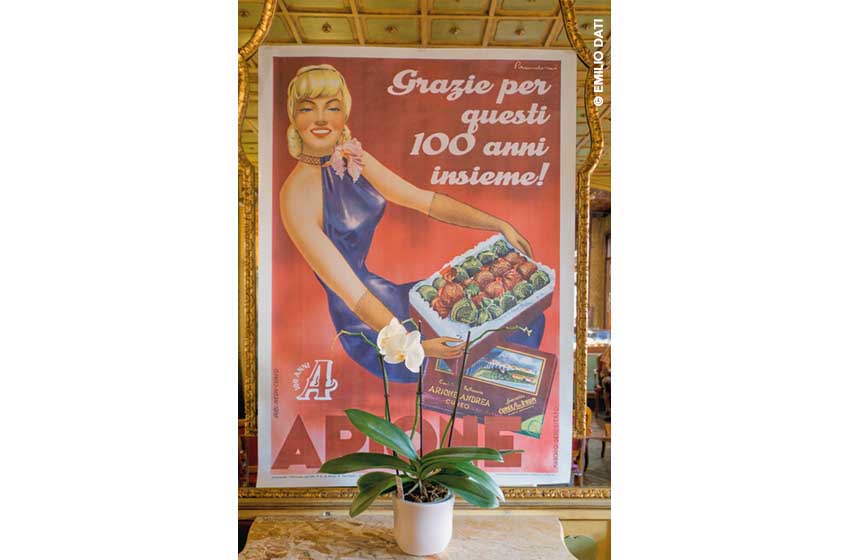

Non mancate una visita alla storica Pasticceria Arione: nell’accogliente salottinino di questa famosa caffetteria potrete assaggiare i cuneesi al rhum, le squisite praline con cialda di meringa ricoperte di cioccolato. Nel mese di luglio tra Piazza Galimberti e Via Roma, in occasione della Madonna del Carmine, vanno in scena le installazioni di Cuneo Illuminata, evento annuale con spettacoli serali di animazione, mercatini e musica all’aperto.

Valle Grana, il formaggio e la seta

Lasciata Cuneo, imbocchiamo la SP422 fino a Caraglio. Siamo alle porte della Valle Grana, che si estende per venti chilometri e comprede otto comuni ammantati da boschi di castagni e conifere. La località di Caraglio, di origine romana, probabilmente deve il nome a uno dei suoi prodotti tipici: l’aglio, bulbo detentore del riconoscimento PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Sono due i punti di interesse da non trascurare.

A tre chilometri a ovest del centro c’è il Bioparco Lago Acquaviva, un’area di quindici ettari un tempo occupata da una polveriera militare, recuperata su iniziativa dell’amministrazione comunale. Oggi è un polmone verde con laghetto balneabile che riesce ad autodepurarsi grazie alla presenza di piante acquatiche. Non mancano un parco avventura e aree destinate al picnic, al campeggio e alla sosta dei camper.

Il Filatoio Rosso di Caraglio

Nella periferia nord del borgo sorge invece l’imponente struttura del Filatoio Rosso di Caraglio, costruito nel 1676 dal conte Giovanni Girolamo Galleani. Egli scelse il territorio di Caraglio poiché garantiva estese aree utili alla coltivazione del gelso, abbondanti risorse idriche e forza lavoro. La fabbrica, rimasta in attività fino al 1936, si specializzò nella doppia torcitura del filo di seta, una tecnica particolarmente richiesta in Francia per la creazione di abiti preziosi. Durante la Seconda Guerra Mondiale l’immobile, adibito nel frattempo a caserma, subì notevoli danni durante un bombardamento aereo. Nel 1999 il Comune decise di acquisirlo e ristrutturarlo per far-ne la sede del Museo del Setificio Piemontese.

Su a Castelmagno

Tornati alla guida, con la SP23 superiamo Monterosso Grana e Pradleves. Imboccata la SP112 (poi SP333) la strada inizia a innalzarsi sempre più e – dopo circa ventisette chilometri da Caraglio – arriva ai 1.800 metri d’altitudine del Santuario di Castelmagno, aperto da giugno a settembre. Alla base della chiesa dedicata a San Magno, protettore del bestiame, c’è una piccola area di sosta per camper ombreggiata (in mancanza di equipaggi è possibile trovarla occupata da autovetture). Il santuario si trova in Via Don Giacomo Mascarello 1 (tel. 0171 986178, apertura luglio e agosto).

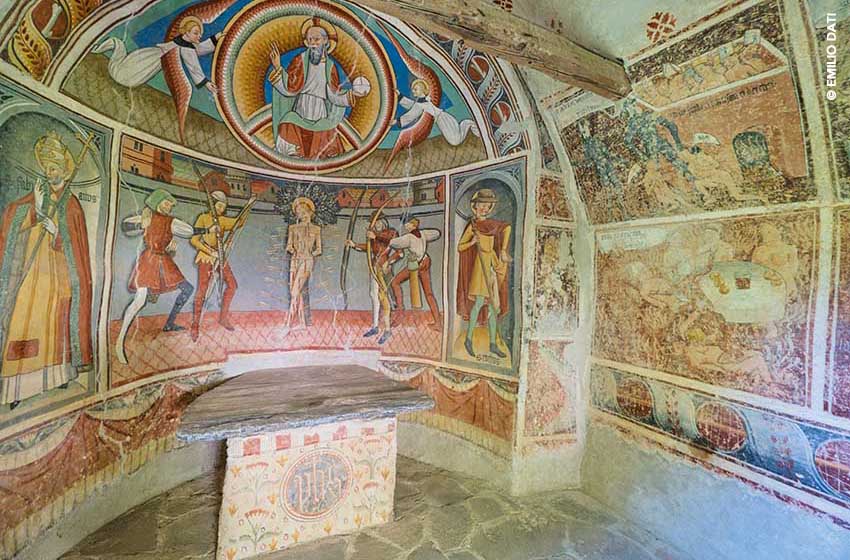

Fino al 1475 in questo luogo vi era solo una piccola cappella fatta erigere dal parroco dell’epoca, don Enrico Allemandi, su un preesistente tempio romano. Da allora la presenza sempre maggiore di pellegrini ne decretò varie opere di ampliamento, effettuate a più riprese fino al 1868. Superato il portale d’ingresso si accede all’unica navata, adornata da cappelle e numerosi ex voto. Alle spalle dell’altare principale si visita la cappella Allemandi, abbellita dagli affreschi quattrocenteschi di mastro Pietro da Saluzzo. Questa minuscola volta è divenuta, dopo il suo prolungamento, l’abside della cappella Botoneri. Quest’ultima, dal nome del frate francescano che l’affrescò agli inizi del Cinquecento, è completamente rivestita da un ciclo pittorico dedicato alla vita di Gesù.

Sul colle del pirata

Lasciando il mezzo nell’area del Santuario di Castelmagno, chi ha la bici da corsa al seguito e gambe allenate può pedalare verso la cima del Colle Fauniera, la cui strada è preclusa ai camper. Sono in tutto otto chilometri, con un dislivello di 700 metri. In compagnia di varie cordate di ciclisti e motociclisti percorriamo questa stretta strada circondati da un paesaggio quasi lunare, dove non ci sono impianti di risalita né abitazioni, ma solo malghe e rifugi. Stiamo percorrendo un tratto della Granfondo La Fausto Coppi, un circuito di 177 chilometri e 4.000 metri di dislivello che parte e termina a Cuneo.

Transitiamo così al di sotto della Rocca Parvo Boulder, dove si cimentano gli appassionati di arrampicata sportiva, e subito dopo ci concediamo una pausa presso il Rifugio Fauniera, una comoda postazione per godere il panorama sulla valle. Nel punto più alto del colle spicca il Monumento al Pirata. Questa grande scultura fu realizzata nel 2004 dall’artista romeno Olaru Benone in onore della maglia rosa Marco Pantani che, nel Giro d’Italia del 1999, staccò tutti e raggiunse per primo la cima del Colle Fauniera.

Valle Maira, ardesia e arte

Ridiscesi a Caraglio puntiamo alla volta di Dronero, porta di accesso alla Valle Maira. Ci attendono ampie vedute sulle montagne ai confini con la Francia, esaltanti percorsi escursionistici, piccoli borghi con i tetti ricoperti da lastre di ardesia e incantevoli chiesette affrescate da artisti, famosi o meno conosciuti.

La prima tappa è Dronero, un piccolo centro di circa settemila abitanti sorto nel XII secolo. Risveglia la curiosità la presenza del Ponte del Diavolo, costruito – secondo la tradizione – in una sola notte dal diavolo in cambio dell’anima del primo passante. L’opera, realizzata nel 1428, scavalca tuttora due canali contigui ed è caratterizzata da tre arcate diseguali e dalla merlatura che cinge entrambi i parapetti.

I ciciu e San Costanzo

Nella Riserva Naturale di Villar San Costanzo, a breve distanza dal centro abitato di Villar San Costanzo, ci troviamo di fronte a un curioso spettacolo naturale visitabile attraverso appositi circuiti (il più facile, lungo appena un chilometro, tocca la parte bassa della collina). Il percorso è costellato da strutture di terra simili a funghi: sono i Ciciu (in dialetto “pupazzi”), composti da un alto gambo di terreno rossastro che regge un “cappello” di pietra.

Queste formazioni risalenti all’ultima era glaciale (circa 15.000 anni fa) sono il risultato dell’opera delle acque meteoriche che, scavando il terreno, non hanno intaccato la parte protetta dalla roccia. Secondo una leggenda i Ciciu sarebbero dei persecutori di San Costanzo da lui trasformati in pietra. A lui è dedicato il santuario di San Costanzo al Monte, eretto a 1.200 metri di altitudine tra i boschi del Villar. A Villarè d’obbligo un salto alla Forneria Artigiana Cavanna in Via Gatto 9.

Noi invece raggiungiamo l’ex abbazia di San Pietro in Vincoli, ai margini del paese e oggi chiesa parrocchiale. All’interno si ammirano gli affreschi di Pietro da Saluzzo del 1467 che adornano la Cappella di San Giorgio con storie del Santo, mentre nella volta a crociera sono rappresentati i Quattro Evangelisti. Tale lavoro fu commissionato dall’abate Giorgio Costanzia, il cui sarcofago, con la sua immagine in rilievo, occupa centralmente la cappella. Da qui tramite una scalinata si accede alla cripta costituita da tre navate, con la volta sorretta da una fila di colonne sormontate da capitelli. Per visite guidate si può contattare Margherita (tel. 335 7780966).

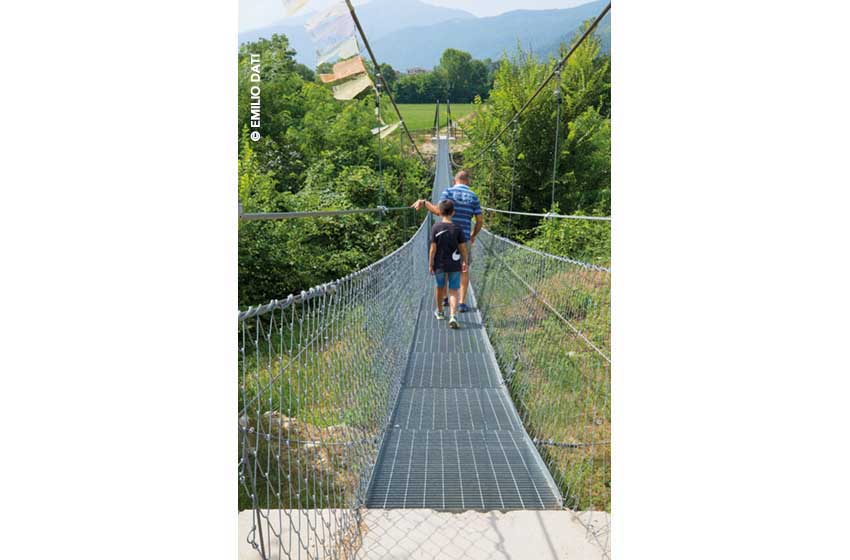

Non lasciate il borgo prima di avere percorso il breve ponte tibetano che scavalca il torrente Maira. Si trova a pochi metri dal monastero cistercense di Sant’Antonio, nella frazione Monastero di Dronero: è il più antico centro monastico femminile del Piemonte.

Il Mulino della Riviera

Un’altra leggenda racconta che un diavolo trasformò in crusca la farina prodotta da un arrogante mugnaio. Qui però di diavoli non c’è traccia, mentre la farina è di ottima qualità. Per averne la prova visitiamo il Mulino della Riviera, un opificio costruito dai monaci benedettini nel XV secolo. Dopo un periodo di abbandono, il mulino fu acquistato nel 2009 dalla famiglia Cavanna. Il titolare Fabrizio ci confessa che ormai egli sente “la musica del mulino”, quel ritmare delle macine che gli suggeriscono le operazioni da compiere.

All’esterno del manufatto è possibile ammirare la grande ruota in legno sempre in movimento che, come se arasse l’acqua del canale, fornisce l’energia necessaria ad azionare le macine. Le farine prodotte sono usate soprattutto per la produzione di biscotti, confezionati nello stabilimento della vicina Villar San Costanzo. Il posto giusto dove fare una tappa gustosa e visitare un borgo che non manca di spunti di interesse. Il mulino si trova in Via Molino 8 (tel. 0171 902186).

Il Sentiero degli Acciugai

L’economia della Val Maira per secoli è stata caratterizzata dall’attività degli acciugai (anciuè). Rende omaggio a questo antico mestiere Il Sentiero degli Acciugai che tocca il comune di Celle di Macra (in dialetto Seles). Qui la piccola ex chiesa di San Rocco ospita il Museo dei Mestieri Itineranti nel quale rientrano a pieno titolo i venditori di acciughe. Si trattava di un duro lavoro che vedeva gli uomini abbandonare per mesi le famiglie per acquistare le acciughe nei porti della Liguria. Per informazioni su Celle di Macra puoi contattare il Comune (tel. 0171 999190).

Dopo averle ricoperte di sale le trasportavano con pesanti carretti trainati a mano (i caruss), verso le province di Torino e Milano ma anche oltre. Questo mestiere da ambulante dopo gli anni Sessanta si trasformò in stanziale, adeguando tecnologicamente anche gli strumenti di lavoro. La vita degli acciugai è raccontata nel museo che raccoglie abiti, attrezzi (come la stadera, bilancia a un solo piatto), foto e documenti d’epoca.

Il Sentiero dei Pittori Itineranti

Passa per Celle di Macra anche il Sentiero dei Pittori Itineranti. Nella parrocchiale di San Giovanni Battista, riedificata nel XVIII secolo, è esposto il prezioso polittico del pittore fiammingo Hans Clemer, soprannominato il Maestro d’Elva. Sulle cinque tavole di quest’opera sono raffigurati la Madonna col Bambino e una schiera di santi allineati su due livelli. A seicento metri dall’uscita dal paese, in direzione Chiotto, è posta la cappella di San Sebastiano: un ciclo di affreschi di Giovanni Baleison copre interamente l’interno della chiesa, mentre sulla parete absidale vi è una grande raffigurazione del martirio di San Sebastiano.

Una lingua, una cultura

Tra le valli occitane della provincia di Cuneo (Valle Po, Val Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Stura di Demonte, Valle Gesso, Val Vermenagna), restano vive le tradizioni legate all’uso corrente della lingua occitana ma anche alla musica, alle danze e alla gastronomia. La lingua, derivata dal latino imposto dai Romani conquistatori della Gallia, arrivò in Piemonte nel XII secolo portata dai Francesi. Nei secoli successivi la regione fu teatro di contese tra vari feudatari che occuparono solo le basse valli alpine. Ciò permise alle isolate comunità che abitavano le alte valli di conservare l’idioma e i costumi. Ma, come altre minoranze, anche l’occitano dovette cedere il passo alla lingua nazionale e fu solo agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso che si intuì la necessità di preservare e proteggere tali valori.

Castelmagno DOP, sapori di eccellenza

Nella frazione di Chiappi, presso l’azienda agricola La Meiro, si può toccare con mano la realtà del Castelmagno DOP, un formaggio prodotto e stagionato (anche fino a otto anni) nei Comuni di Castelmagno, Monterosso Grana e Pradleves. Subito dopo, nel ristorante della fattoria si assaggiano i piatti della tradizione occitana: dai filetti di acciughe in salsa rossa alle ravioles, gnocchi amalgamati

con il pregiato Castelmagno.

Toma e medioevo

Risalendo la Valle Maira la prossima tappa, adatta solo a camper di piccole dimensioni, è Elva. Sono in tutto circa trenta chilometri, ma la tortuosità della strada con i suoi saliscendi rallenta notevolmente l’andatura. In prossimità di Stroppo si apre una bella prospettiva sulla chiesa di San Peyre, che sorge isolata su un precipizio a 1.200 metri di altitudine. Finalmente arriviamo alla borgata di Serre (1.637 m). Nei pressi del Palazzo Comunale, un arco medievale immette su un breve tratto in discesa che termina dinanzi al portale della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, contornato da colonnine.

L’immagine della Madonna nella lunetta al di sopra dell’architrave è attribuita a Giovanni Baleison, il pittore itinerante già incontrato a Celle di Macra. Al suo interno bisogna vedere innanzitutto il prezioso ciclo di affreschi sulla vita della Madonna realizzato da Hans Clemer agli inizi del Cinquecento. Degni di nota anche l’affresco della Crocifissione che domina il presbiterio e la piccola cappella laterale con un fonte battesimale realizzato alla fine del Trecento.

Valli occitane attive

Altoatesino di origine, la guida alpina Renato Botte ci racconta di essersi trasferito in Valle Maira perché il territorio offre tantissime possibilità di attività outdoor, dallo scialpinismo d’inverno, alle arrampicate e ai trekking estivi alla scoperta delle vecchie mulattiere che un tempo collegavano le borgate (tel. 349 1710961, www.locandamistral.com). Ma è interessante anche l’autunno, quando i larici si rivestono di colori e fanno da cornice ai bramiti dei cervi. Abbiamo ammirato l’amore per la montagna di questa guida che non è da meno di colui che ci accompagna, Luca Giraudo, un cordiale ornitologo e guida ambientale escursionistica; profondo conoscitore del territorio ci ha permesso di visitare angoli nascosti non toccati dai percorsi usuali (www.cuneoalps.it). Scopri di più sulle attività in alta quota.

Dove sostare

A Cuneo c’è l’area camper Parco Fluviale Gesso e Stura in Piazzale Walther Cavallera. Immersa nel verde, adatta ad accogliere circa 8 veicoli, è videosorvegliata e dotata sbarra di accesso, corrente, carico acqua, pozzetto di scarico per le acque nere e acque grigie, tavoli da picnic. Ad Acceglio è disponibile il Rifugio Campo Base in Frazione Chiappera (tel. 334 8416041). Aperto da metà maggio a fine settembre, offre un ristorante e un campeggio attrezzato anche per camper. A breve distanza dalle cascate di Stroppia, è una base ideale per escursioni montane e rappresenta una tappa dell’itinerario escursionistico Percorsi Occitani. A Caraglio c’è l’area attrezzata gratuita in Via Cimitero 1.

A Marmora il campeggio Lou Dahu, aperto dal 1° maggio al 30 settembre, è gestito dai coniugi Sandra e Roland. In quest’oasi di silenzio a 1.200 metri di altitudine sul livello del mare sono presenti aree destinate ai camper e alle tende, un ristorante, un minimarket e alcuni appartamenti. La caratteristica più appariscente è l’area denominata Tatanka, ispirata agli Indiani d’America: qui si viene ospitati nei tepee, le bianche tende coniche che rappresenteranno senz’altro un irresistibile richiamo per i più piccoli.

Dove mangiare

A Roccabruna alla Locanda Occitana da provare le pietanze della gastronomia tradizionale tra cui la doba, uno spezzatino di manzo accompagnato da polenta. Locanda di Elva a Elva fra i prodotti a chilometro zero propone la toma d’Elva o, come si dice in occitano, il toumo de caso (formaggio di casa), inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. A Castelmagno ti segnaliamo il Rifugio Fauniera.

Per organizzare il viaggio a Cuneo e nelle valli del Piemonte in camper contatta il Consorzio Turistico

Valle Maira e ATL del Cuneese.

testo di Emilio Dati

Ti è piaciuto questo itinerario a Cuneo e nelle valli del Piemonte in camper?